酒9 その他

清酒などの和酒・その他地域

伏見清酒 福正宗 福光屋醸

撮影:2005年3月

石川県金沢市石引二丁目8番3号、(株)福光屋

京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町43、(株)福光屋伏見支店

寛永2年(1625年)創業。「福」は神酒の意味とか。伏見工場は昭和33年(1958年)より操業していましたが、なくなっているようですね。

高級清酒 高砂 大西吟醸

銘酒 タカサゴ 大西吟醸

撮影:2010年11月

三重県名張市本町314-1、木屋正酒造合資会社

文政元年(1818年)創業。

高級清酒 國華

撮影:2008年9月

香川県丸亀市垂水町1905にあった国華酒造(株)の看板でしょう。同社は昭和31年(1956年)ごろは仲多度酒造(株)、昭和44年(1969年)ごろは国華酒造(株)だったようです。

帝国商工信用録 昭和13年度版 [愛媛県・高知県・徳島県・香川県]によると、大正6年(1917年)設立。このときは垂水酒造合資会社でした。

清酒 金陵

撮影:2013年3月

香川県仲多度郡琴平町623番地、西野金陵(株)

万治元年(1658年)創業。昭和23年(1948年)(株)西野商店に、昭和57年(1982年)現社名に変更。

酒銘は頼山陽が琴平を金陵と称したのにちなむ。

最優等清酒 主基の香(すきのか)名聲布四海 丸亀市 藤井酒造部(木製看板)

撮影:2005年4月 拡大画像(46KB)

おそらくは香川県丸亀市土器町西8丁目344番地2の藤井酒造(株)の看板。現在は酒造の方は廃業し、食品関連業を営業しているようです。

主基は「大嘗祭」の祭場で、都より西に決められたもの。祭場はかつては全国に2か所ありました。

主基に供える新穀を作る田を主基田(すきでん)と言います。こちらは令和でも全国2か所でしたが、大正天皇の大嘗祭の主基田が、現在の香川県綾上町内に決められました。「主基の香」の銘柄は、このことにより名づけられたものと思われます。

みんながほめる 銘酒 初日 ダイヤ焼酎

撮影:2003年7月 拡大画像(84KB)

ダイヤ焼酎と合成清酒の初日は、かつて福岡市に本社のあった日本酒類(株)のブランド。同社は「ダイヤ」の名前の付いた味醂やウイスキーなども製造していました。

看板のダイヤマークは既に日本酒類時代にあったものです。同社が昭和35年(1960年)7月協和発酵工業(株)に合併されたのちは、協和発酵がブランドを引き継ぎました。

協和発酵は昭和39年(1964年)より酒類事業も営んでいましたが、平成14年(2002年)9月、焼酎等の酒類事業をアサヒビール(株)に譲渡。アサヒビールの子会社であるアサヒ協和酒類製造(株)が業務を引き継ぎました。

なお、同社は平成18年(2006年)1月、ニッカウヰスキー(株)に合併され解散。ダイヤ焼酎の製造は、令和7年(2025年)現在、アサヒビールが担当しています。

元の協和発酵工業は医薬品事業を中心に営業していますが、平成19年(2007年)10月、キリンホールディングス(株)の傘下に入りました。2025年現在協和キリン(株)。

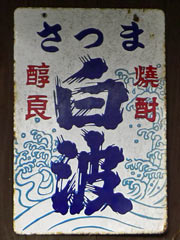

醇良 焼酎 さつま白波

撮影:2010年2月

鹿児島県枕崎市立神本町26番地、薩摩酒造(株)

昭和11年(1936年)6月、薩摩合同酒精(株)として設立。昭和24年(1949年)5月、薩摩酒造(株)に社名変更。工場見学のできる明治蔵もあります。

清酒 玉川 醸造元(浮き看板)

撮影:2005年9月 青森県弘前市 拡大画像(90KB)

青森県弘前市大字茂森町81、(株)カネタ玉田酒造店

文字の形に切り抜き網に貼った切り文字看板。大きい文字の分厚さは2センチ以上あるでしょうか。材質不明ですがおそらくは木製。釀の字など切りにくそうです。

日本醇良清酒 ことぶき 藤市酒造醸(木製看板)

撮影:2019年4月 拡大画像(48KB)

愛知県稲沢市稲葉3丁目4-30、藤市酒造(株)

明治5年(1872年)創業。

松竹梅(寳酒造)などと同じ場所にあったもの。おそらくは木の上に銅板を貼り、樽型の装飾と文字を貼り付けた看板。金色の部分も木でしょう。

忍冬酒(にんどうしゅ)(木製看板)

撮影:2016年4月 愛知県犬山市

愛知県犬山市犬山東古券633、合同会社小島醸造

慶長2年(1597年)創業。忍冬酒は忍冬(スイカズラ)と米を発酵させた薬用酒。

2枚目は屋根の庵看板。いずれも蔵元看板です。

清酒

撮影:2002年2月 兵庫県高砂市

免許・販売店

鈴鹿税務署管内 酒類販売業者免許証

撮影:2007年4月 三重県亀山市

酒類販賣免許之證 丸亀税務署??

撮影:2005年4月 香川県丸亀市

参考看板

ほこりと土まみれの養命酒の看板。この元店舗にあった商品系の琺瑯看板は、これ以外全て消滅していました。この看板が残留しているのは、砂に潜ったカレイ状態だったからでしょう。でも、昼に見たらまるわかりなんだけどな。

東京都渋谷区南平台町16-25、養命酒製造(株)

撮影:2006年2月

自販機

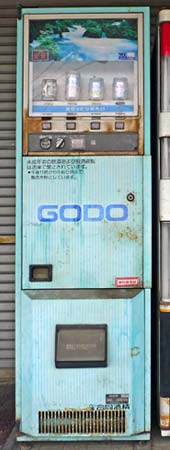

合同酒精酎ハイ自販機

東京都墨田区東駒形一丁目17-6(本社)、千葉県松戸市上本郷字仲原250(登記上本店)、合同酒精(株)

撮影:2010年5月

パネル部分拡大画像(68KB)

右の3缶は酎ハイのハイボーイ。150円と120円で、値段的には今時のハイボールと大差ないようです。

こちらは右下にある合同酒精のGSマーク。

富久娘元祖ハイリキ自販機

撮影:2009年1月

上の方拡大画像(63KB)

アサヒビールサイト ハイリキの歩みより。

昭和58年(1983年)、東洋醸造(株)が瓶入り酎ハイ「ハイリッキー」を発売。翌年缶入りも発売。

平成4年(1992年)1月1日、旭化成工業(株)が東洋醸造を合併。ハイリキは旭化成の酒類事業部から販売されることになります。

旧東洋醸造の工場とともに酒造を担当していたのが子会社の富久娘酒造(株)で、自販機に富久娘の名があるので、富久娘の清酒も入っていたのでしょう。

自販機は平成初めから平成7年(1995年)1月の阪神・淡路大震災までのものではないでしょうか。ただ「未成年云々」の文言がシール貼りなのは、昭和の自販機なのですが。

平成14年(2002年)9月1日、旭化成は低アルコール飲料事業などをアサヒビールに譲渡(参考:旭化成(株)の焼酎及び低アルコール飲料事業のアサヒビール(株)、ニッカウヰスキー(株)への譲渡について)。

現在の発売元は、東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号、アサヒビール(株)となっています。

陶陶酒自販機

撮影:2006年4月

1枚目拡大画像(76KB)

東京都新宿区天神町6番地、(株)陶陶酒本舗

茨城県かすみがうら市下稲吉2762番地、陶陶酒製造(株)

昭和23年(1948年)3月設立。陶陶酒本舗サイト薬用陶陶酒の歴史によると、源流は元禄年間の薬種店で、マムシの黒焼きなども販売していたとか。陶陶酒は戦後の製品ですが、マムシ成分も入っているんですね。

検索によると、平成15年(2003年)7月民事再生法適用を申請。自販機は90年代前半のものでしょうか。

デルカップ2種類は現在も販売中。うめちびは「うめちびライト」というのがあったようですがよくわかりません。イラストも変わった「うめ~ぞうパンダ」というのはあるようです。

参考文献

- 『日本の名酒事典』1990年4月26日 講談社

- 『会社年鑑≪上場会社版≫ 2004年版』2003年10月24日 日本経済新聞社

- 『全国酒類醸造家名鑑 1956』昭和31年10月30日 (株)醸界タイムス社出版部

- 『全国酒類醸造家名鑑 1969』昭和44年4月15日 (株)醸界タイムス社出版部

2010年3月31日:さつま白波追加。2011年4月15日:高砂2枚追加。2013年5月22日:金陵追加。