上下水道 兵庫県神戸市10 せせらぎ2

せせらぎ2

せせらぎは松本地区の他にもあります。2015年ごろあった、神戸市の「せせらぎ水路の整備」という資料には、東灘区の住吉山田地区と御影郡家地区、灘区の六甲町地区が、せせらぎ整備済地区として紹介されていました。

住吉山田地区せせらぎ

灘目の水車

撮影:2015年12月

住吉山田地区のせせらぎは、住吉川から分流した西川水路の一部を利用しているようですね。これは山田區民会館前にある「灘目の水車」デザインプレート付き下水蓋。この地区の整備事業は流れよりも水車がメインで、蓋関係はこれと、水路が道路をくぐる箇所の雨水蓋くらいでしょうか。

灘目とは灘地方の旧名です。現在の灘五郷の西端は神戸市灘区の西灘あたりですが、さらに西の兵庫区まで入っていた時代もあったようです。

デザイン蓋の神戸市灘目の水車にも入れています。

これは復元され「山田太郎・次郎水車」と名付けられた灘目の水車(撮影:2015年12月)。

1枚目:奥の大きい方が太郎水車、手前の小さい方が次郎水車。

2枚目:太郎水車。下から見ると水が飛んできて迫力があります。

3枚目:次郎水車。チェーンで回っていました。まるっきり昔のままの復元ではないようです。

説明板には以下のようにありました。

吉野杉は、油分が多く水に腐りにくい為、灘の酒造りには欠かせない大樽や水車の材料として重宝がられてきました。

この水車は、今では吉野でも大変希少な樹齢270年の巨木の総赤身の用材で作成されています。

住吉川の急流を利用した水車は、まず油絞りに使われ好評を博しました。酒米の精米に利用されるようになったのは18世紀後半のこと。足踏み精米の時代より精米歩合と効率化が進み、酒の味が良くなり生産量が増えました。

これにより、大阪各地や伊丹より出遅れた灘目の酒は、江戸下りの樽廻船に積まれることが増えていきます。当時の法令も追い風になったようです。

灘酒を「下りもの」ならしめた住吉川の水車精米作業は、電力による精米が始まった大正期以降、徐々に廃止されていきます。当初は、電気臼でついた米で造った酒など飲めるものかと言われたようです。が、米の運搬や水車作業もなく、酒蔵内で精米作業が完了するのは楽であったのでしょう。

御影郡家地区せせらぎ

神戸市 せせらぎ

撮影:2015年12月

香雪美術館南東付近側に3枚ありました。穴の周囲の○が太いですが、神戸ではめずらしいJISタイプの蓋です。受枠もめずらしいです。

こちらのせせらぎも住吉川より分水のようですが、山田水車からの水が来ているのかはわかりません。住宅地を流れる水路を引いているなら、マンホールの下で浄化でもやっているのでしょうか。

神戸市資料「水とみどりのまちづくり」のP18にも、せせらぎ水路の整備事例として紹介されています。

香雪美術館南東側の垣内公園で湧き出し。

カエルの前のグレーチング付近に出てきます。(撮影:2015年12月)

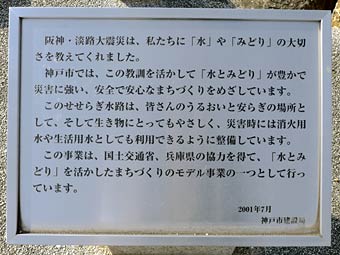

2枚目は説明板。「2001年7月 神戸市建設局」として以下のように書かれています。

阪神・淡路大震災は、私たちに「水」や「みどり」の大切さを教えてくれました。

神戸市では、この教訓を活かして「水とみどり」が豊かで災害に強い、安全で安心なまちづくりをめざしています。

このせせらぎ水路は皆さんのうるおいと安らぎの場所として、そして生き物にとってもやさしく、災害時には消火用水や生活用水としても利用できるように整備しています。

この事業は、国土交通省、兵庫県の協力を得て、「水とみどり」を活かしたまちづくりのモデル事業の一つとして行っています。

1枚目:垣内公園南側のマンション脇を抜けるせせらぎ。このあと暗渠になり、神戸水道と交差。

3枚目:山手幹線新堂交差点まで下って湧き出し。垣内公園と同じ説明板が設置してあります。

2枚目:山手幹線脇を流れゆくせせらぎ。このあと90mくらい流れていきます。

撮影:2015年12月

この他、灘区六甲町地区せせらぎは、井戸水を水源に、市営六甲住宅から灘小学校東側まで整備されているものです。こちらに専用のマンホール蓋はなかったようですが。