町名表示5

自治体の街区表示板、町名表示板

琺瑯製

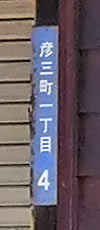

彦三町一丁目 4

撮影:2014年5月 石川県金沢市彦三町一丁目ほか

金沢市内の街区表示板と住居番号表示板。住居表示実施区域なので、この短冊形プレートは街区表示板になります。

住居表示は、昭和37年(1962年)5月10日施行された住居表示法に基づき、実施されているものです。実施区域内では、このような街区表示板や、住居番号表示板を設置することが定められています。それらのサイズなどにも指定があります。

西御所町 9 / 土堂一丁目 7

撮影:2013年4月 広島県尾道市西御所町、土堂一丁目

尾道市は公式サイトによると、昭和42年(1967年)より住居表示を実施。

2枚の表示板の欠けた部分を見ると琺瑯製でしょう。

船上町(ふなげちょう)10

撮影:2003年10月 兵庫県明石市船上町

明石市公式サイトによると、船上町で住居表示が実施されたのは昭和39年(1964年)8月1日。

参考:明石市住居表示整備事業の概要(PDF)。

船上町では昭和53年(1978年)2月にも住居表示が実施されていますが、街区表示板が琺瑯版のようなので昭和39年の方でしょう。

大蔵中町 / 大蔵本町 10-

撮影:2019年3月 兵庫県明石市大蔵中町、大蔵本町

大蔵本町、大蔵中町で住居表示が実施されたのは昭和41年(1966年)4月1日。

これらは当初より設置されているものと思われますが、50年以上経過しても、軒下にあるせいかあまり傷んでいません。

福井二 5-

撮影:2002年5月 兵庫県三木市福井二丁目

三木市内の民家にあった町名表示板と住居番号表示板。町名表示板が少し小さいタイプです。

三木市の住居表示に関する条例が昭和40年(1965年)7月1日に施行されています。表示板が琺瑯製なので、条例ができて数年以内に実施されているのでしょう。

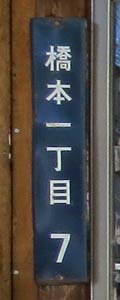

橋本一丁目 7 / 東家二丁目 6

撮影:2013年5月 和歌山県橋本市橋本一丁目、東家二丁目

橋本市内の街区表示板。橋本一丁目の方は琺瑯、東家二丁目はアルミです。

橋本一丁目の街区は、2023年3月に廃止されたようです。旧橋本一丁目7番あたりは、現在は橋本一丁目1100何番かになっています。街区は増える一方だと思っていましたが、なくなることもあるんですね。

アルミ製

新在家本町(しんざいけほんちょう)三丁目 12

八代本町(やしろほんちょう)一丁目 12

撮影:2023年5月 兵庫県姫路市新在家本町三丁目、八代本町一丁目

姫路市の住居表示の歴史は、公式サイトには記載がありませんが、昭和50年(1975年)6月1日実施の新在家本町一丁目~六丁目と東辻󠄀井一丁目~四丁目が最初のようです。

八代本町一丁目~二丁目は、第二弾の昭和51年(1976年)6月7日実施。3枚目のような別板の地図は付いていない場合もあります。地図と一体化している町名表示板や街区表示板はなさそうです。

この2枚は旧仕様ですが、地域に見られる街区表示板の多くは、ふりがなとローマ字の付いた最新仕様に変わっています。文字の浮き出していないプリントタイプですね。

ただ地図の方は更新されているのを見たことがありません。地図サービスは終了でしょうか。

平成7年(1995年)に住居表示が実施された野里地区のプレートは旧仕様になっています。最新仕様に変わったのは、1990年代の後半から終わりごろではないでしょうか。

街区表示板などの色は暗い青というのが標準です。

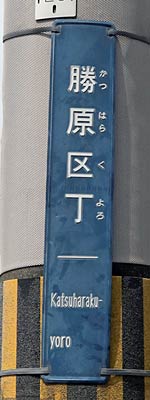

勝原区丁(かつはらくよろ)

撮影:2023年4月、5月 兵庫県姫路市勝原区丁

姫路市の場合、住居表示が実施されているのは、市の中心部の北から西にかけての住宅地で、繁華街や郊外は実施されていません。

勝原区も郊外で未実施地域なので、プレートは町名表示板となります。街区番号の数字もありません。

1枚目のプレートは2002年1月に撮影したことがあります。当時は設置されたてのようでピカピカでした。今のところそれほど傷んでいませんね。ふりがな、ローマ字付きの最新仕様です。

元は勝原村(大字)丁という一文字地名。丁(ちょう、てい、よほろと同じ意味)は租庸調制度の21才以上の男性で、課税対象となりました。丁町内には史跡の瓢塚古墳もあり、古くから集落があったようです。

2枚目の左側は「姫路の街をよくする協会」の町名表示板。総画数2画でスカスカ! ここまですがすがしいのもめずらしい。

交差点標識が示すように、背後に丁(てい)字路あり。

3枚目は交差点表示。これも空き地が多くてすばらしい。

参考:別の交差点表示板「本」。総画数5画でローマ字なし。一文字なのに表示板の幅はそれなりにありスッカスカ。わかりやすくていいと思います。

撮影:2002年5月 岡山県和気町本(ほん) 遠景(88KB)

田んぼや麦畑の広がるのんびりした交差点に、コンビニとホームセンターができました。(Googleマップ、別タブで開きます)。表示板はまだあるようです。

安富町 舂(うすづく)

撮影:2002年11月 兵庫県姫路市安富町三森

琺瑯でもなければ町名表示板でもない、県道の路線番号案内標識です。難読一文字地名つながりの参考物件。丁の方が旧姫路市内の難読地名なら、こちらは平成の大合併後の姫路市での難読地名になるでしょう。

旧町時代の標識で、当時は飾磨郡安富町(大字)三森(字)舂だったようです。今でも舂の集落があり、公民館、バス停、橋梁、峠があります。

ついでですが、舂峠の東側の夢前町莇野(あぞの)も読めないですね。

和坂(かにがさか)13

和坂(わさか)一丁目 10

和坂(わさか)三丁目2

撮影:2023年5月 兵庫県明石市和坂、和坂一丁目、和坂三丁目

難読地名つながりでこちらも。

和坂(かにがさか)は、かつて兵庫県民だよりにも載った兵庫県内屈指の難読地名です。

地名の由来はリンク先にあります。この町名は伝説に文字を当てはめたものなので、読めないのは当然ですね。

明石市の明石市住居表示整備事業の概要などによると、和坂(かにがさか)は住居表示は実施していないようですが、この表示板を見ても、地図を見ても街区番号があります。特例なのでしょうか。

昭和45年(1970年)12月1日、和坂(かにがさか)の一部に住居表示が実施され、和坂(わさか)一丁目~三丁目などになりました。

2枚目はこのときからある表示板かもしれません。1枚目も昭和の表示板ふう。四隅の穴が丸いのが古く、スリット入りは新しそうです。

3枚目は2011年1月~2015年4月の間に張り替えられたらしくきれいでした。最新でもふりがなローマ字は付いていませんでした。

4枚目は建物に貼ってあったと思われる町名表示板。解体で余ったんでしょうか。電柱のステンレスのベルトに強引に差し込んであります。

こちらは通学路に現れた「わさカーニ」。校区と坂道のアイドルキャラクターです。2013年誕生。

地名の読みが変わっても、カニ伝説を忘れないようにと考案されました。かわいいですね。

1枚目拡大(119KB)。背後の電柱にもいます。

2枚目は飛び出しならぬ「とまれわさカーニ」。校区のあちこちに出没しています。足を細かくくり抜いたために、折れてるのがいるのがかわいそう。丸プレートに描いた方がよかったでしょうか。

それと、もし作り直される場合は、1枚目そのまんまでいいのではないでしょうか。口は甲羅の真ん中までということでぜひ。

観光仕様の竹製

本町三丁目11番

撮影:2014年5月 広島県竹原市本町三丁目

2枚目拡大(151KB)

竹原市竹原地区は昭和57年(1982年)、伝統的建造物群保存地区に指定されています。これは保存地区内の街区表示板。竹原らしく竹製。節が見えますね。

玄関に貼ってある町名表示板と住居番号表示板は、緑のアルミプレートでした。

街区表示板の様子

東島田町一丁目1 / 東島田町一丁目10

撮影:2002年10月 岡山県岡山市北区東島田町一丁目

岡山市の街区表示板。この駐車場は一丁目10番にあり、右端に見える壁の建物が一丁目1番にあります。

Googleマップより2020年12月の様子。この状態が正しいようです。ごみステーションの工事などで仮置きでもしていたのでしょうか。

岡山市は平成21年(2009年)4月1日、政令指定都市に移行。行政区ができました。最新の街区表示板は、町名の上に区名が入ります。

西区 那古野一丁目33

撮影:2019年4月 愛知県名古屋市西区那古野一丁目

名古屋の街区表示板。地図が付いている少数派です。地図と街区番号はシールで貼り付けてあるようでした。

立派な屋根神様のある古いお宅です。このような建物には、カラフルな街区表示板は取り付けてほしくないのですが、法律があるのでしかたないですね。

まあこちらの場合は、掲示板の方が目立ちますが。

元町6

撮影:2008年4月 大阪府泉佐野市元町

こちらは地図だけでなく、ふりがなのローマ字が縦書きで入っているさらに少数派のもの。

ふりがなが少ないので、文字ピッチが空いていて妙にオシャレ。

元町7側に「私設道」と書かれた石杭が埋められています。この道路を境に町が分かれているんですね。

2023年6月30日:ページ新設。2024年8月18日:竹原市本町三丁目、岡山市東島田町、名古屋市西区那古野追加。2024年8月25日:泉佐野市元町追加。