ハリガミ2 消防関係

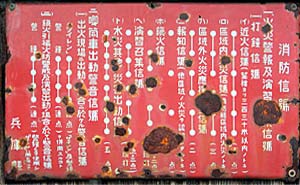

消防信号

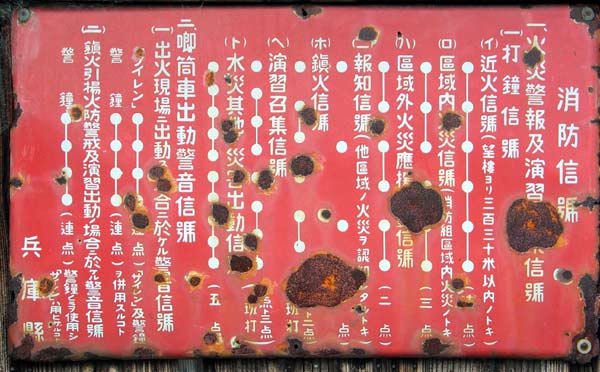

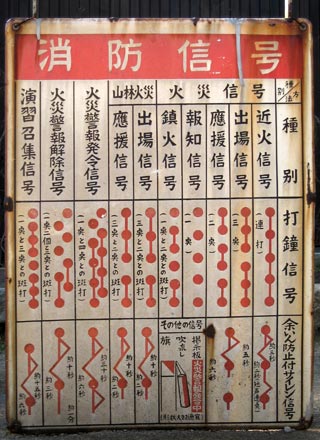

消防信號(消防信号)

撮影:2003年6月 兵庫県稲美町

拡大画像(52KB)

旧字が多いです。昭和30年以前のものではないでしょうか。

水火災信号

撮影:2002年6月 鳥取県智頭町

右は昭和17年に建設された現役の消防屯所。看板はこの建物の1階にあります。「區域」(区域)「應援」(応援)が古いです。

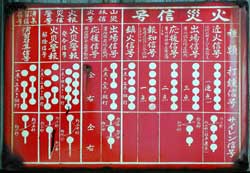

火の用心 消防信號(滋賀県)

撮影:2015年4月 滋賀県長浜市

柱サイズにコンパクトにまとめられたプレート。左端の「風水害其他 非常異変」が四点なのがめずらしい。

火災信号

撮影:2002年3月 兵庫県姫路市

拡大画像(86KB)もあります。消防団員志望の方、こちらへもどうぞ。

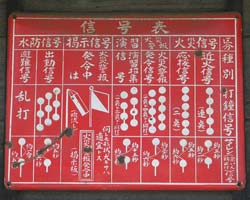

信号表

撮影:2003年4月 兵庫県加古川市

拡大画像(62KB)

少し新しくなり、火災警報発令中時の情報も追加されました。

消防信号

撮影:2006年3月 兵庫県姫路市

よく見れば「應援」などと書かれているので、昭和30年ごろでしょうか。白地の信号表はよく見かけますが、錆びているものも多いです。半鐘の鳴らし方などはそれほど変わるものではないでしょうから、琺瑯の方がいつまでも使えますね。

火の用心

火の用心 大阪營林局(大阪営林局)

撮影:2002年3月 兵庫県たつの市

小さめのボタンサイン。古そうです。

山火防止 たきび たばこに 御用心

撮影:2002年11月 兵庫県姫路市

山火事ではなく「山火」なんですね。釘穴の桜の形がきれいです。書体は特徴ありますが、山の描き方はこれ以降の看板と同じですね。

山火事注意 タバコ・たきびに気をつけよう ご協力ありがとう 林野庁

撮影:2003年3月 兵庫県赤穂市

気に入ったので拡大画像(51KB)

山火事注意 林野庁.消防庁

撮影:2014年5月 兵庫県宍粟市

火気に注意 森林国営保険

撮影:2003年3月 兵庫県赤穂市

たばこたき火に注意 岩国地区消防本部 岩国市消防団

撮影:2007年9月 山口県岩国市

上半分が火。丸ゴシック体で割と新しそうです。

火気に注意 緑を守りましょう 兵庫県治山林道協会

撮影:2002年10月 兵庫県加西市

山の描き方が上の看板と似てますが、リスの登場で少し簡略化されました。

火気に注意 山火事防止のシンボルです 河内町

撮影:2006年9月 広島県東広島市

まだきれいなので拡大画像(70KB)

このまといを持ったリスは山火事防止のシンボルキャラクターで、昭和47年(1972年)に制定されました。俗に「まといリス」と言うとか。アニメも作られました。参考:林野庁 映像ライブラリ

たばこの投げすて!火事のもと 兵庫県

撮影:2002年10月 兵庫県加西市

このあたりのプレートは、基本は同じなのですが、それぞれさりげなく工夫されています。

たき火たばこに注意 大阪府・大東市

撮影:2006年3月 大阪府大東市

標語いろいろ、トタン看板

山火事注意 みどりをまもりましょう 東大阪ライオンズクラブ 東大阪市東消防署

撮影:2011年4月 奈良県生駒市

火気に注意 森林国営保険

撮影:2013年5月 兵庫県姫路市

リスだけ琺瑯みたいにきれいです。

山火事注意 たばことたき火はよく消そう! 岡山県 私は山火事防止のシンボルです

撮影:2011年4月 岡山県備前市

集う森声かけ合って火の始末 たばこはよく消そう! 岡山県 岡山県治山林道協会

撮影:2012年5月 岡山県岡山市

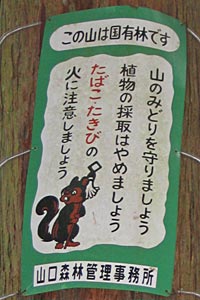

この山は国有林です 山口森林管理事務所

撮影:2007年9月 山口県岩国市

結構陽焼け。よく働いているようです。

緑は友だち 山火事注意 岡山県 岡山県治山林道協会

撮影:2012年5月 岡山県岡山市

友だちの小鳥(緑さん?)登場。

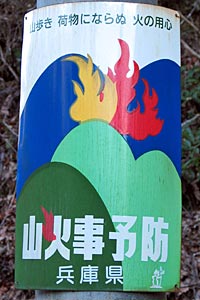

山歩き 荷物にならぬ 火の用心 山火事予防 兵庫県

撮影:2003年3月 兵庫県赤穂市

新しそうなトタン看板ながら右下にまといリスが。

火の用心

撮影:2005年9月 京都府京都市

民家の軒先で「火の用心」。

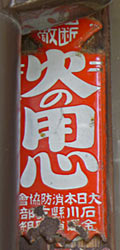

油断大敵 火の用心 大日本消防協會 石川縣支部 金澤消防組

撮影:2014年5月 石川県金沢市

消防組は、明治27年(1894年)制定の消防組規則により設置されたもので、昭和14年(1939年)警防団に、昭和22年(1947年)消防団に改組されました。

大日本消防協会は明治36年(1903年)設立。昭和2年(1927年)財団法人に改組。昭和14年(1939年)、消防組の警防団改組にともない、財団法人日本警防協会に改称しています。

全体がまといの形になっていてカッコいい。書体もいいですね。消防組も当初は町火消スタイルだったようで、まといは消防組のシンボルであったのでしょう。

消防関係

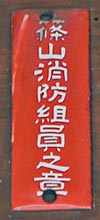

篠山消防組員之章

篠山消防組後援會員之章

撮影:2019年4月 兵庫県丹波篠山市

こちらも消防組のプレート。上の金澤消防組プレートもそうですが、作られてから80年以上経過しています。「員」の字の脚がかわいい。

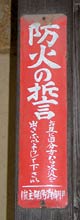

防火の誓 お互に自分方から火災を出さないようして下さい 伊部消防組主催

撮影:2003年7月 岡山県備前市

拡大画像(32KB)

「消防組」ということは昭和14年(1939年)までのプレート。

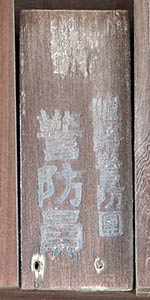

姫路警防團 警防員

撮影:2024年3月 兵庫県姫路市

木製プレート。警防団は昭和14年(1939年)から昭和22年(1947年)まで。警防団のマークがあるようですがわかりにくいです。

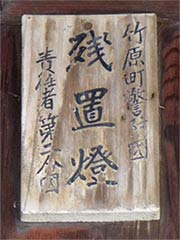

竹原町警防団 残置燈 責任者 第二分団

撮影:2014年9月 広島県竹原市

木製なのによく残っていて、戦時中のプレートには見えませんね。

残置燈がなくなった壁に花が活けてありました。

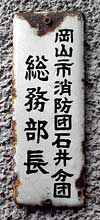

岡山市消防団石井分団 総務部長

撮影:2002年8月 岡山県岡山市

119番 火事。救急 加古川市消防署

撮影:2002年4月 兵庫県加古川市

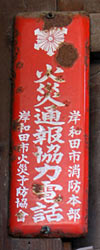

火災通報協力電話 岸和田市消防本部 岸和田市火災予防協會

撮影:2008年1月 大阪府岸和田市

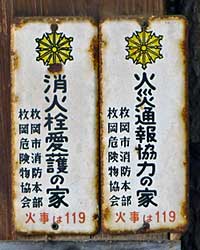

火災通報協力の家 枚岡市消防本部 枚岡危険物協会 火事は119

消火栓愛護の家 枚岡市消防本部 枚岡危険物協会 火事は119

撮影:2009年1月 大阪府東大阪市

枚岡市は昭和42年(1967年)2月1日、当時の布施市、河内市と合併し東大阪市になりました。

火事救急は119 速報連絡所

撮影:2005年5月 京都府京都市

緊急電話の119番が設置されたのは昭和11年(1936年)1月のことだそうです。速報連絡所は上の火災通報協力と同じで、電話のない家の代わりに緊急電話をかけてくれる家なのでしょう。

消火栓など

スポンサーつき消火栓プレートは店舗2のページにあります。

消火栓 那古野警防團(木製右横書き)

撮影:2019年4月 愛知県名古屋市

戦前の木製プレート。今でも読めるものはほとんどなさそうですが、これは軒下にあったので保存状態がいいですね。

警防団は現在の消防団で、昭和14年(1939年)発足、昭和22年(1947年)廃止。

少し拡大(43KB)

京都市水道局 私設消火栓 消火栓No. 40粍1(アルミプレート)

撮影:2019年5月 京都府京都市

私設消火栓設置を示すアルミプレート。40ミリのものが1つ設置されているようです。サイズまで書かれているのはめずらしい。当時の消火栓は4種類あったんですね。直径は約8.5cm。

拡大画像(59KB)

消火栓 NO. 位置(右横書き)

撮影:2019年4月 大阪府茨木市

消火栓

撮影:2019年3月 三重県亀山市

こういう交通標識のようなデザインの消火栓は初めて見ました。消防水利は現在でもこの配色のようです。

枚方町? 水道 消火栓 NO.52 尺

撮影:2012年4月 大阪府枚方市

マークは旧枚方町関係のものではないでしょうか。旧町の徽章とは違いますが、古い量水器の蓋などにも同じマークが入っています。枚方市が市制を敷いたのは昭和22年(1947年)8月のことですが、戦前のプレートでしょうか。

第_号 消 へ _米

撮影:2012年4月 大阪府枚方市

いちおう上記のように読んでみましたが、正確な読み方はわからず。

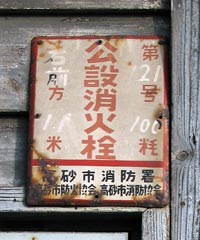

高砂市消防署 高砂市防災協会 高砂市消防協会 公設消火栓 第21号 100粍 右前方 1.1米

撮影:2007年10月 兵庫県高砂市

加古川市消防署 消火栓

撮影:2004年3月 兵庫県加古川市

矢印の下に消火栓あり。

安全都市 西宮市 消火栓 方 m 口圣 mm

撮影:2005年2月 兵庫県西宮市

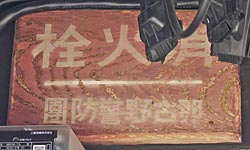

妹尾町消防団 消火栓 火災は電話局

撮影:2009年5月 岡山県岡山市

昭和46年(1971年)3月8日、妹尾町は岡山市に合併されています。この「妹尾町」は自治体ではなく町内会のようなものの可能性もありますが、下にあった消火栓は古そうで、消火栓プレートの統一規格は昭和45年(1970年)にできています。

福崎町 消火栓

撮影:2014年9月 兵庫県福崎町

消火栓

撮影:2019年4月 兵庫県丹波篠山市

消火栓標識ではめずらしい吊り下げタイプ。

消火栓

撮影:2005年3月 岡山県岡山市

ホース格納箱とともに地域を見守るプレート。消火栓がおヒマであることを願う。

消火栓 火災電話 119番

撮影:2010年11月 奈良県橿原市

消火栓 第 號

撮影:2014年3月 岡山県倉敷市

消火栓

撮影:2001年10月/2019年11月 兵庫県たつの市、2004年3月 兵庫県姫路市

消火栓や消防水利などの標識はどこにでもありますが、古いものの方が丈夫で長持ちしてたりします。

消火せん / 防火水そう

撮影:2010年4月 三重県伊賀市

同じ町にあったもの。最後の漢字をひらがなにするのは慣習なのか、単に画数が多めの字だからなのか。上の方の消火栓看板よりは少し大きいんですけどね。

消防用貯水槽

撮影:2003年10月 兵庫県播磨町

ちょっと古そうです。いい音がしました。

貯水槽 一〇立方米 南へ四米

撮影:2015年3月 京都府京都市

西本願寺書院付近の木製プレート。

東本願寺の方は、明治30年(1897年)に独自に防火水道を引いたようです。オリジナルのプレート類も当時からあったのでしょうか。

消火水槽

撮影:2006年9月 広島県東広島市

このプレートの横には、金魚を飼うようなガラスの水槽があったのですが、これが消火水槽だったのでしょうか。

まあ、おそらくは地下に何か造ってあるのでしょう。

消火井戸 辻井消防団

撮影:2003年11月 兵庫県姫路市

市内にはスポンサー付きの消火栓標識が多くありますが、これは辻井消防団オリジナルの消火井戸標識。

防火用水

撮影:2022年6月 兵庫県福崎町

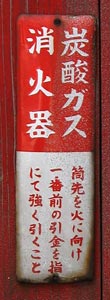

炭酸ガス消火器 筒先を火に向け 一番前の引き金を指にて強く引くこと

撮影:2005年11月 大阪府大阪市

消火器入れに張り付いていました。設置されてる場所は普通の民家に見えましたが、一般家庭では粉末消火器、古くは泡消火器が多いので、電気関係の作業場だったのかもしれません。

消火器

撮影:2004年10月

意外に少ない消火器の琺瑯プレート。右の消火器プレートとも、幅は10cmくらい。いずれも「器」に丶(てん)がついています。

消火器

撮影:2023年1月 兵庫県姫路市

横書きのプレート。縦10cmくらいか。

琺瑯以外

消火栓 火事は一一九

撮影:2008年2月 山口県下関市

琺瑯ではないのでペイントがポロポロはがれています。今でもまだあるのでしょうか。

他にトタン製の古いプレートも各地にありました。ただ傷みが激しいのが多かったですね。

防火水そう FIRE CISTERN

撮影:2017年6月 兵庫県姫路市

拡大画像(180KB)

あちこちの公園にある防火水そう標識。「消防水利」になっている少し古そうな標識も市内にありました。アルミ製でしょう。

ネットフェンスに取り付けている標識もありますが、これは支柱ポールが付いているタイプです。

指定された消防水利(消火栓、防火水槽など)は、昭和45年(1970年)より、全国共通の標識を掲げることになりました。大きさも決められ、消火栓と防火水槽の配色は、縁と文字は白、地の色は赤となっています。

左のロボットのようなのはアポロ型採水口です。個人的には、たまにどこかで見るかなという認識ですが、全国的にはめずらしいようで、神戸近辺が多いとか。

ここはマンホールの蓋がありますが、蓋なしのアポロ単独で採水できます。

防火水そう FIRE CISTERN

撮影:2019年4月 大阪府茨木市

飛び出しぼうやの支柱にもなっていました。防火水槽はこの下の歩道にあります。

お地蔵様「ぼうやが無事であらんことを……合掌」。

防火水そう FIRE CISTERN 金沢市H.11

撮影:2014年5月 石川県金沢市

標識には自治体名と設置年月が記入されています。これがない場合もあります。

ポールの造りは広告のある消火栓標識と同じ形でした。違うのは広告の入るスペースが用意されていないところです。色は茶色でした。

金沢は豪雪地帯のせいか、消火栓や防火水槽の標識がかなり高い位置にありました。2階の屋根より高いのもめずらしくなかったです。専用ポールではなく電柱に取り付けられているのもありましたが、それもかなり高い位置でした。

消火栓 FIRE HYDRANT

撮影:2012年5月 兵庫県たつの市

錆びる前は防火水槽と同じ配色だったのでしょうが、文字がわかりにくくなりました。これはトタン標識でしょう。

連休後ののどかな昼下がりで、ヒルガオが着々と上を目指していました。

消火栓 FIRE HYDRANT

撮影:2025年5月 兵庫県姫路市

繁華街の電柱に巻かれたシート標識。

なかなか気づきにくいですが、姫路は消火栓マップが公開されていますので、少なくとも消防関係の方は消火栓の位置はご存知なのでしょう。

一般ドライバーに向けて消火栓の位置、すなわち駐車禁止の場所を周知するのは重要であると思われます。

電柱シートは「通学路注意」「スピード落とせ」のような交通安全関係が多いですが、特注でいろいろ作ってもらえるのでしょう。反射材入りもあるようです。

せっかく作るのなら、消火栓までの方向や距離、半径5メートル以内駐禁だとかも、ついでに印刷してもらえばいいのではないでしょうか。

地上式消火栓のある風景

以下おまけ物件

2枚とも撮影:2009年5月 岡山県岡山市

壁の丸プレートは既出の妹尾町のものです。ストリートビューを見ると、1枚目の地上式消火栓は2018年8月まではあったようです。プレートの方は2024年でもまだあるようですね。

岡山県南部では地上式消火栓はめずらしいと思います。旧都窪郡妹尾町時代のものなら50年くらいは稼働していたことになります。

しんまち商店街消火栓アート

撮影:2005年9月 青森県青森市

青森市章が鼻のあたりにあります。

しんまち商店街サイトによると、このあと2006年、2012年、そして2020年11月に塗り替えられているようです。

撮影:2002年6月 兵庫県朝来市

はい君はそこに立ってね。

設置された翌年で、消火栓もホース箱もピカピカ。

撮影:2003年4月 兵庫県宍粟市波賀町

花に慕われる地上式消火栓。足下の窪みに水たまりでもあったのでしょうか。

背後の菜の花やチューリップもささやかながら和めるもので、このまま消火栓がおヒマであることを願います。

2009年11月2日:9枚追加。差し替えあり。2010年5月14日:2枚追加。2010年7月11日:1枚追加。2010年12月19日:消火栓 火災電話119番追加。

2013年3月8日:枚方市内消防プレート2枚追加。2015年6月22日:山火事注意、火気に注意、消防信號、火の用心(金沢)、消火栓2枚追加。

2018年4月13日:危険物少量取扱場、火気嚴禁1枚追加→2019年7月27日に燃料に引っ越し。消火栓2枚追加。

2019年7月27日:トタン看板、篠山消防組員之章、篠山消防組後援會員之章、消火栓那古野、京都市水道局 私設消火栓、茨木市消火栓、亀山市消火栓、丹波篠山市消火栓追加。

2022年9月11日:山火事予防、防火用水追加。2023年1月4日:消火器1枚追加。

2025年5月14日:警防団関係木製プレート2枚、琺瑯以外のプレート6枚、地上式消火栓追加。