醤油

龍野うすくち

ヒガシマル淡口(うすくち)醤油 兵庫縣龍野 淺井醤油合名會社

撮影:2005年4月 拡大画像(26KB)

醤油色の看板は琺瑯製でも地味ですね。昭和17年(1942年)2月以前の看板です。

龍野 ヒガシマル醤油 撮影:2002年8月

兵庫県たつの市龍野町富永100番地の3、ヒガシマル醤油(株)

醤油ヒガシマル 撮影:2001年11月

ヒガシマル醤油 撮影:2015年3月

明治2年(1869年)、淺井氏は揖保川東岸の龍野藩直営物産蔵(東蔵)を落札、淺井醤油として商標「ヒガシマル」を醸造しはじめました。昭和17年(1942年)、菊一醤油(資)(天正年間(1573年~1592年)創業)と合併、龍野醤油(株)となり、昭和39年(1964年)ヒガシマル醤油(株)と改称。

現在、うすくち醤油、うどんスープなどでおなじみの、業界第3位の醤油会社となっています。

合併後は「菊東」の商標が使われていましたが、昭和24年(1949年)「ヒガシマル」が復活しました。

入館料10円(ご縁が2度あるようにという意味)の、うすくち龍野醤油資料館もあります。

ホントの淡口(うすくち)カネイ醤油 播州龍野 三木合名會社

撮影:2004年3月 拡大画像(34KB)

醤油の本場 タツノ カネヰ醤油

撮影:2003年2月

龍野の逸品 カネヰ醤油

撮影:2007年11月

兵庫県たつの市龍野町上川原81、カネヰ醤油(株)

明治2年(1869年)、二代目三木彌兵衛氏が、龍野藩の御用蔵「ゐ蔵」を継承。酒・醤油醸造の飾磨津屋を創業します。明治38年(1905年)6月、三木合名会社に改組。昭和18年(1943年)6月、戦時中の統制会社令で酒造部門を本田商店に譲渡。

昭和38年(1963年)5月、醤油部門が独立しカネヰ醤油(株)設立。三木合名は不動産管理業務を営んでいましたが、現在はないようです。平成に入ったころなくなっているのではないかと思います。

カネヰ醤油 醸造元 播州龍野 三木合名會社(木製看板)

撮影:2006年1月 拡大画像(37KB)

令和元年(2019年)9月、「カネヰ醤油廃業へ」という報道がなされました。令和元年度末(2020年3月)をもって廃業。跡地はレストランや店舗などに活用されるとのこと。龍野城下町の皆さんにはおなじみの煙突や、土蔵は残ることになりました。ブランドは末廣醤油が引き継ぐとのこと。

令和2年(2020年)8月現在、地元スーパーの棚には、カネヰ醤油(株)が製造した製品と、末廣醤油製造、(有)カネヰ醤油販売が販売している製品の両方が見られます。うまみ醤油は健在です。

末廣醤油サイトカネヰ醤油についてには、「2017年以来、カネヰ醤油ブランドは有限会社カネヰ醤油販売にて事業を引継ぎ、弊社にて製造・販売業務を行っております」とあります。ブランドの継承は平成29年(2017年)のようです(2025年追記)。

兵庫県たつの市龍野町門の外13、末廣醤油(株)、(有)カネヰ醤油販売

カネヰ醤油といえば、鰹と昆布を漬け込んだうまみ醤油という商品があります。醤油を使い切ると味の染みこんだ鰹と昆布が残るのですが、それがまたおいしい。商品は元蔵の裏の自動販売機でも買えます。

2019年になって行ってみると、醤油やもろみ以外のドリンク類が増えていました。「電気式」は変わらずでした。

龍野淡口 オオギイチ醤油(大型)

撮影:2001年10月

オオギイチ醤油 末廣醤油合名会社(柱サイズ)

撮影:2006年1月

龍野の名品 オオギイチ醤油

撮影:2001年10月

兵庫県たつの市龍野町門の外13、末廣醤油(株)

明治12年(1879年)、末廣氏が扇屋の屋号で創業。元々扇屋は呉服商で、寛文12年(1672年)、脇坂公が飯田藩から龍野藩に国替えになったとき、移転してきたようで、数少ない殿様お抱えの商家だったとか。長い間合名会社でしたが株式会社化しました。

令和2年(2020年)よりカネヰブランドを継承、製造しています。

淡口醤油 マルテン醤油 日本丸天醤油株式會社 播州龍野

撮影:2015年3月 拡大画像(32KB)

私たちの街は私たちで守ろう 防火モデル地区 うすくちマルテン醤油

撮影:2005年9月

マルテン醤油

撮影:2005年1月

兵庫県たつの市揖保川町半田672、日本丸天醤油(株)

寛政7年(1795年)、延賀(のぶか)茂兵衛氏により創業。明治40年(1907年)8月、株式会社設立。昭和34年(1959年)より輸出もしています。うすくちのメーカーではヒガシマルに次いで大きい工場を持っています。

マルテン醤油 播州龍野 延賀醸造(木製看板)

撮影:2008年1月 拡大画像(56KB)

丸天醤油が会社組織になったのは明治40年ですが、社名ではなく個人名が書かれています。まさか明治40年以前の看板なのでしょうか。

マルテン醤油 播州龍野 日本丸天醤油株式會社醸造(木製看板)

撮影:2019年2月 拡大画像(75KB)

マルテン醤油 陶製の醤油樽

撮影:2006年9月、岡山県備前市

備前市名産、備前焼製の樽が塀の代わりに並べられています。醤油樽は木製以外に陶器のものもあったようで、窯元から醤油蔵に出荷されていたのでしょう。

醤油が満杯だと重く扱いが大変でしょうが、冷蔵庫の普及していない時代に、保存するにはよかったのかもしれません。備前焼の水がめは水が腐りにくいと言われています。

龍野淡口 ヤギ正醤油 販売店 撮影:2003年5月

ヤギ正醤油 竜野 うすくち 撮影:2001年11月

ヤギ正醤油 撮影:2014年3月

琺瑯ではありませんが、めずらしい小型の張り出し看板

兵庫県たつの市揖保町門前209、矢木醤油(株)

明治39年(1906年)9月、矢木正三氏により創業。大正10年(1921年)9月株式会社に。当初の商標はヤギマサ。現在はヤギショウ。

醤油の銘柄は「キッコーなんとか」というものが多いですね。キッコーマンあやかりネーミングではないかと思うのですが、うすくち醤油にはほとんど見あたりません。龍野の心意気なのかも。

最上 ヤマキ醤油 龍野市 井口醤油醸

撮影:2008年11月 拡大画像(42KB)

兵庫県たつの市龍野町北龍野410にありました。

寛政2年(1790年)木屋として創業。文化13年(1830年)には京都にも三千樽以上出荷していたそうです。

明治になり井口醤油となりましたが、昭和35年(1960年)廃業。後を継いだ龍野ヤマキ醤油(株)も昭和60年(1985年)廃業し、200年近く続いた蔵の歴史を閉じました。

登録商標 おゝぎひ 内海醤油 播州龍野

撮影:2001年12月

兵庫県たつの市新宮町平野497にあった内海醤油(株)の看板

明治11年(1878年)創業。前社長は旧新宮町長も務められました。

平成13年(2001年)当時、蔵元近くの道の駅に製品が置いてあり、白醤油を買って帰ったのですが、検索すると「つるかめ鍼灸整骨院」がヒットします。平成30年(2018年)にはFBがあって、「設立:1859年。醤油販売」とのこと。

うすくち まるほ醤油 撮影:2002年9月

清酒 マツキ正宗 / 龍野淡口 まるほ醤油 撮影:2003年3月

銅板に木製と思われる切り文字を貼った看板。

伊津工場は兵庫県たつの市御津町岩見伊津917に、岩見工場は御津町岩見1300にありました。

慶応元年(1865年)、坪田浅五郎氏と坪田久太郎氏が共同で創業。明治10年(1877年)両者が別営業としますが、大正4年(1915年)合併、坪田醤油(株)とします。

坪田家は海運で財を成し、地元銀行の経営にも関わる資産家であったとのことです。まるほの「ほ」は「帆」でしょう。昭和39年(1964年)10月、まるほ醤油(株)に改称。最盛期には工場の従業員は200人以上だったとか。

昭和51年(1976年)8月より、製造は丸天醤油に委託し共同で販売することになりました。平成30年(2018年)には、丸天醤油が製造した「まるほかつおだし」がありました。

坪田家のある伊津工場の敷地内には、昭和46年(1971年)より酒米の精米工場が建ち、現在も営業しています。まるほ醤油の小さな事務所もあります。周囲はのどかな田園地帯で、既に往時の賑わいをうかがい知ることはできませんが、最寄りのバス停は今でも「坪田前」といいます。

消火栓 龍野の名品 マルヱ醤油 撮影:2007年3月

兵庫県姫路市大津区長松492、マルヱ醤油(株)

明治23年(1890年)創業。戦前は立川栄之助商店という名前だったようです。昭和23年(1948年)5月立川醤油(株)設立、昭和41年(1966年)(『龍野醤油協同組合要覧』によると翌年)マルヱ醤油(株)に(メーカーサイトではマルエ醤油)。コンセイエのいる酒販売店のJリカーはマルヱ醤油の酒販部です。

濃口醤油

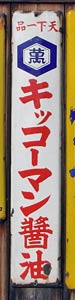

宮内省御用達 キッコーマン販賣店 撮影:2005年4月

「宮内省御用達」に似合わぬ豪快な書体。赤バックの色違いバージョンもあり。

天下一品 キッコーマン醤油 撮影:2008年12月

天下一品 キッコーマン醤油 撮影:2015年3月

天下一品 キッコーマン 撮影:2003年7月

天下一品 キッコーマン 撮影:2003年7月

天下一品 キッコーマン 撮影:2005年4月

小型のつり下げ型ですが、土壁に釘で打ち付けられているようです。

千葉県野田市野田250番地、キッコーマン(株)(持株会社、野田本社)

東京都港区西新橋二丁目1番1号、キッコーマン食品(株)

大正6年(1917年)野田醤油(株)設立。昭和39年(1964年)、キッコーマン醤油(株)に、昭和55年(1980年)キッコーマン(株)に改称。平成21年(2009年)10月1日、持株会社制に移行。醤油や食品の製造・販売はキッコーマン食品(株)が担当することになりました。

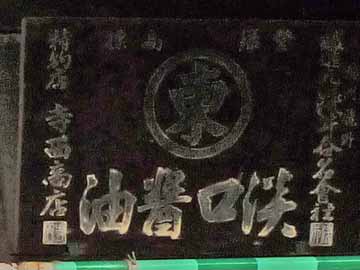

天下一品 亀甲萬醤油 野田醤油株式會社醸(木製看板)

撮影:2016年4月 拡大画像(35KB)

ヒゲタしょうゆ(つり下げ型)

撮影:2002年2月

東京都中央区日本橋茅場町二丁目12-10 H10日本橋茅場町5階、ヒゲタ醤油(株)

元和2年(1616年)創業。大正3年(1914年)9月、銚子醤油(資)設立。大正7年(1918年)株式会社に。昭和51年(1976年)4月よりヒゲタ醤油(株)。ヤマサ醤油と並ぶ千葉県銚子市のメーカーです。

ヤマイヅミ溜醤油 醸造元 盛田合資會社(木製看板)

撮影:2007年4月

愛知県名古屋市中区栄一丁目7番34号、盛田(株)

寛文5年(1665年)創業。明治31年(1898年)盛田合資会社設立。昭和30年(1955年)現社設立。

公式サイトの会社概要によると、ヤマイヅミブランドは平成4年(1992年)まで使われていたそうです。現在のブランドは「盛田」。合併によりマルキン醤油なども醸造しています。

キューボシ醤油 津市一身田町 下津醸(大型)

撮影:2007年4月

三重県津市一身田町362、下津醤油(株)

安政三年(1856年)創業。大正7年(1918年)6月下津醤油(株)設立。

イヅミイチ醤油

撮影:2015年3月

イヅミイチ醤油

撮影:2009年1月

大阪府貝塚市近木町4番1号、イヅミイチ(株)

2025年でもイヅミイチで検索すると上記住所が出ます。現地は、南海貝塚駅西にある「イヅイチシェルピアDeux」というショッピングモールです。

モールの名前を見ても、もともと工場だったこの土地を、現在でも所有しているのでしょう。

全国工場通覧 昭和10年版 飲食料篇P89には、「泉醤油株式会社 大阪府泉南郡貝塚町近木1447 創業明治45年5」というデータがあります。

イヅミイチ 金牌さしみ醤油

撮影:2008年1月

さしみ醤油限定のトタン看板。

一滴千両 イヅミイチ醤油

撮影:2011年3月

切り文字看板。「醤」の字は切り抜くのがたいへんそう。一滴千両のコピーがいいですね。

昭和45年(1970年)、寛政12年(1800年)創業の河又醤油(株)と合併、大醤(株)設立。工場は堺市の旧河又醤油の方に集約されたようです。

大阪府堺市堺区石津北町20、大醤(株)

たつ乃屋醤油 播州平福

撮影:2003年3月 拡大画像(44KB)

兵庫県佐用郡佐用町平福683、たつ乃屋本店

名前は「たつ乃屋」ですが、うすくち醤油の蔵ではありません。宿場町平福にあるたつ乃屋は元禄10年(1697年)創業。三年醤油は姫路市内のスーパーでも置いているところがあります。

○テ醤油 / ○テ醤油

撮影:2003年6月

昭和10年(1877年)創業とのことです。この看板を撮らせていただいたとき、醤油を1本買って帰ったのですが、パッケージには鳥取県智頭町智頭401(株)マルテ醤油工場と書かれてあったように思います。

仕出し関係の部門は鳥取県鳥取市南安長2丁目633-1の(株)マルテSFに合併されたようです。検索すると住所は智頭町智頭400番地でした。

令和6年(2024年)4月1日、昭和47年(1972年)4月設立の、鳥取県米子市にある(株)さんれいフーズがマルテSFを合併。マルテの名前と醸造業はなくなったようです。

とら醤油

撮影:2007年9月

とら醤油

撮影:2014年3月

岡山県倉敷市酒津2362、とら醤油(株)

万延元年(1860年)創業。大正7年(1918年)12月、三宅醤油(株)、昭和25年(1950年)10月とら醤油(株)に。阪神タイガースが優勝すると必ずニュースにこちらの「タイガース醤油」が登場します。わかりづらいですが、上の画像は「とら醤油」の文字がなぜかビリビリしています。

ヤマテ酢・醤油 岡山縣玉島港 豊嶋屋醸

撮影:2007年9月 拡大画像(63KB)

シヨウヤマテ醤油 備中玉嶋 豊嶋屋醸(木製看板)

撮影:2003年7月 拡大画像(28KB)

岡山県倉敷市玉島中央町一丁目7-8、(株)豊島屋(てしまや)

酢とソースのページにもある豊島屋の看板。

享保5年(1720年)創業、昭和23年(1948年)8月1日

おしょうゆは マルキン 撮影:2011年2月

マルキン 撮影:2008年5月

愛知県名古屋市中区栄一丁目7番34号、盛田(株)

明治40年(1907年)1月、丸金醤油(株)として創業。昭和になり小豆島内の他社と合併。平成12年(2000年)4月、酒造メーカーの忠勇(株)と合併し、マルキン忠勇(株)となります。

平成18年(2006年)2月1日より持株会社制に移行。親会社はジャパン・フード&リカー・アライアンス(株)。平成25年(2013年)4月1日、グループ内の盛田(株)に合併され、一時社名から「マルキン」の名が消滅していました。

香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850の旧丸金醤油本社工場は、マルキンブランドを管理する子会社のマルキン醤油(株)として復活(醸造は盛田)。

参考:盛田株式会社 拠点一覧

マルキン髙等醤油 丸金醤油株式會社 ヒガシマル淡口醤油 淺井醤油合名會社(木製看板)

撮影:2008年5月 拡大画像(61KB)

マルフネ醤油(つり下げ型)

撮影:2005年3月

香川県小豆郡小豆島町(旧内海町)苗羽にあった船山醤油(株)の看板のようです。船山醤油は昭和37年(1962年)8月1日、当時の丸金醤油(株)に合併されました。

最上 嶋一醤油 醸造元 嶋一醤油株式会社(木製看板)

撮影:2005年4月 拡大画像(55KB)

香川県小豆郡小豆島町苗羽1506、(株)島一

現在は食品卸業などを営まれているようです。醸造部門に関しては、船山醤油同様、昭和37年(1962年)8月1日、当時の丸金醤油(株)に合併されました。

各博覧會於共進會最優等賞金牌受領 丸紫 京紫 讃岐坂出港 綾醤油株式会社(木製看板)

各博覧會於共進會最優等賞金牌受領 横笹 笹紫 讃岐坂出港 綾醤油株式会社(木製看板)

撮影:2005年4月 香川県琴平町

2枚拡大画像(106KB)

香川県坂出市にあった綾醤油(株)の看板。横笹支店とあるので、綾醤油の支店があった建物ではないでしょうか。醤油のブランドにも横笹とあります。横笹はここのあたりの地域名でしょうか。

味噌、もろみ、麹

アカマルみそ

撮影:2007年11月

現在の愛知県田原市野田町湊田にあったアカマルみそ(株)の看板のようです。地面の敷物になっていました。

メーカー情報は、『全国工場通覧』によると、昭和30年代は野田醤油(株)、昭和45年(1970年)ごろはアカマルみそ(株)。住所は愛知県渥美郡田原町野田港田11。

上高地 最上 信州味噌

撮影:2005年5月

トレードマークが似ているので、長野県東筑摩郡山形村8207の上高地みそ(株)の看板ではないでしょうか。同社は明治42年(1909年)創業、昭和25年(1950年)株式会社設立とのことです。

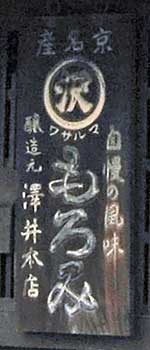

味自慢 マルサワもろみ

京名産 自慢の風味 マルサワもろみ(木製看板)

撮影:2005年9月

京都府京都市上京区中長者町通新町西入ル仲之町292、(株)澤井醤油本店

明治12年(1879年)創業。

いずれも蔵元にて。木製看板は大型です。遠景の切り出しで画質が悪いですが。

優等種麹 もやし黒判 発賣元 京都 糀屋三左衛門老舗(木製看板)

撮影:2002年1月 拡大画像(23KB)

愛知県豊橋市牟呂町内田111-1、(株)糀屋三左衛門

創業は室町時代とのこと。京都の本家は閉店し、昭和40年(1965年)4月設立の分家が事業を継承。これは旧本家の看板でしょう。

「もやし」とは種麹のことです。蒸した米や麦に種麹(麹菌)の粉末を振りかけ温度管理すると、表面に麹菌がついた状態になります。これが「麹」で、一時流行した塩麹は、麹に塩を混ぜて発酵させたものです。

種麹も培養の際は麹状態にするようですが、製品としての種麹は粉末で、表面がポワポワしているご飯が麹ですね。

京都 根元 菱六 麹種もやし

撮影:2008年1月 拡大画像(60KB)

京都府京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町79、(株)菱六

単なる商品看板というより店の看板ですが、菱六のブランドマークも入っているのでここに入れました。

なかなか年季の入った看板で釘が見えています。玄関の向かって右手には、縦長の大型木製看板がありました。

参考文献

- 『会社総鑑≪非上場会社版≫ 2001年版』2001年5月18日 日本経済新聞社

- 『全国工場通覧 1960年版』昭和34年11月10日 通商産業省編 日刊工業新聞社

- 『全国工場通覧 1972年版』昭和46年11月10日 通商産業大臣官房調査統計部編 日刊工業新聞社

- 『全国工場通覧 昭和10年版 飲食料篇』昭和10年11月1日 株式会社日刊工業新聞社

- 『龍野醤油協同組合要覧 平成11年版』龍野醤油協同組合要覧編集委員会編 平成13年5月1日 龍野醤油協同組合

- 『城下町 龍野物語』石原元吉著 平成3年6月 厳潮社

- 『写真でつづる 新宮の百年』1993年3月30日 新宮町

- 『御津小学校百年史』昭和50年1月8日 兵庫県御津町立御津小学校、御津小学校PTA

- 『御津町史第二巻』平成15年3月31日 御津町

2008年11月15日:カネヰ醤油1枚、オオギイチ醤油1枚、消火栓マルヱ醤油、マルテ醤油2枚、とら醤油、ヤマトイチ醤油、キューボシ醤油、アカマルみそ、上高地信州味噌、マルサワもろみ追加。その他画像差し変えあり。

2008年12月10日:キッコーマン1枚、ひなづる味噌追加。2009年11月27日:イヅミイチ醤油追加。2011年2月19日:マルキン醤油1枚差し変え。2013年5月30日:矢木醤油創業者の名前を修正。2014年4月4日:とら醤油1枚追加。2018年4月12日:ヒガシマル1枚、マルテン醤油1枚、キッコーマン1枚、イヅミイチ1枚追加。2020年1月5日:イヅミイチトタンなど追加。2020年8月24日:カネヰ醤油説明修正。2025年8月4日:木製看板など追加、画像差し替えあり。

看板にもありますが、「うすくち」は漢字で書くと「淡口」で薄口ではありません。薄いのは色で、味はむしろ塩辛いです。コクは濃口醤油の方が上ですが、関西は江戸時代より北海道の昆布が多く集まり良いだしが取れたので、醤油そのもののコクはそれほど必要なく、素材の持ち味を活かすうすくちが好まれたものと思われます。

うすくち醤油の色が薄くなるのは醸造過程で甘酒が入るからなのだそうです(濃口醤油は酒が入る)。それと、鞠菌の種類もうすくちと濃口とでは違うんだとか。